[Письмо]

В 1937 году Иосифа Давидовича Амусина, студента исторического факультета Ленинградского Университета, проживавшего в общежитии истфака, вдруг ночью арестовали. Он вернулся из кинотеатра "Баррикада", где был на последнем сеансе со своим большим другом и сокурсником Иваном Васильевичем Панкратовым (тоже ныне покойным). Его уже ждали сотрудники НКВД. Они произвели обыск и увезли его в знаменитую тюрьму «Кресты» (а, может быть, вначале в ДПЗ). И тут начались наши мытарства и, конечно, в первую очередь – его мытарства. Мы долго ничего не могли узнать о нем. В каждом месяце можно было попытаться навести справку именно в тот день, когда заглавная буква фамилии заключенного совпадала с расписанием. Ну, например, сегодня можно справляться только о фамилии, начинающейся на букву «А», а завтра, то есть на следующий день – на букву «Б», затем – на букву «В» и т.д. Это были, действительно, длинные изнурительные очереди, и об этом, наверно помните, доходчиво писала Великая Поэтесса Анна Андреевна Ахматова, пытавшаяся навести справки в длиннющих очередях о своем сыне – Льве Николаевиче Гумилеве – ныне крупном ученом, историке. Однажды, по истечении многих месяцев, мне удалось прорваться и получить справку о том, что, согласно решению «тройки» – особого совещания – Иосифа приговорили к 8 годам лагерей. Позже я получил разрешение передать теплые вещи и настоял на свидании с заключенным.

И вот, настал день свидания. Представьте себе длинный коридор, куда впустили много таких, как я, людей. Справа – капитальная стена этого дома – с окнами, а на расстоянии около двух метров от нее – туго натянутая металлическая сетка – от пола до потолка. Через метров шесть от этой сетки смонтирована – так же – от пола до потолка – металлическая решетка. В середине, между «стенками» из проволочной сетки и тюремной металлической решетки, прогуливались, как по проспекту, охранники-стрелки. Заключенных впустили по другую сторону от «стенки» из тюремной решетки, а нас – в упомянутый коридор, образованный стеной дома и натянутой сплошной металлической сеткой. Я увидел Иосифа.

Чтобы что-нибудь понять, люди пытались громко разговаривать на расстоянии столь большом. В этот крик-разговор вмешивались охранники, которые очень мешали. Иосиф в первые минуты свидания, когда крик еще не достиг кульминации, успел мне сказать, что его нещадно били, задерживали отправление естественных надобностей, как-то подвешивали и др. В совершенно изнуренном состоянии он решил подписать любую бумагу – с любым обвинением, так как дальнейшее сопротивление при нелепых показаниях, полученных от других, проходящих по этому делу, – просто грозило существованию.

Иосиф мне поклялся, что все обвинения по данному делу сфабрикованы от и до, что решительно никакой антисоветской деятельностью, в данном случае, вообще не занимался. Он назвал мне – а я запомнил – фамилию следователя, издевавшегося над ним (Колодяжный) и прокурора, приглашенного по требованию Иосифа – в порядке надзора (Розанов). Прокурор сказал ему: «Ты – антисоветская сволочь и все врешь».

Начались мои бесконечные поездки в Москву в Прокуратуру СССР и в НКВД, и, конечно, все было безрезультатно. По заявлениям меня вызывали в Большой дом в Ленинграде и, помню, пытались выяснить, кем же мне приходится Иосиф – только братом или другом-соратником, с которым я разделяю взгляды. Я шел на эти вызовы, предварительно попрощавшись с родными. А в портфеле у меня было чистое белье и пр. Но меня, слава Богу, отпускали домой.

В одной из командировок в Москву мне удалось в Прокуратуре СССР записаться на прием к Главному Прокурору СССР – Вышинскому А.Я. Дата приема была не определена и подлежала уточнению. По наведенным справкам, это могло быть не ранее двух-трех месяцев. И в это время – под влиянием мужественной пожилой женщины – бабушки одной из заключенных по делу – Вики Коган, посетившей в летнее время лагерь внучки и ночевавшей в лесу, – у меня созрел план так же предпринять поездку в лагерь для свидания с Иосифом. Но это уже был декабрь месяц. Начнем с того, что могли не предоставить разрешение на свидание. Лагерь расположен в глубинном районе гор. Соликамска (Ныробский район, командировка Низва).

Мне раздобыли деревянный ящик – сундучок с крышкой, который прикрепили к деревянным саночкам, так как после наполнения пластами свиного шпика и других продуктов он стал для меня просто неподъемным. Так я и путешествовал в дальнейшем – с саночками и прикрепленным к ним ящиком.

Соликамский отдел НКВД, куда я пришел в вечернее время, был ярко освещен, и в вестибюле было видно продвижение довольных собою, хорошо одетых, в белоснежных бурках, отделанных коричневой хромовой кожей, военных людей. Здесь мне наотрез, категорически отказали в свидании. Я ужасно расстроился. Они уверяли, что свидание невозможно, что я замерзну в пути и что я не соображаю, с чем связана такая поездка. Действительно, я выезжал из Ленинграда, когда была затянувшаяся оттепель – в шляпе – без ушанки и теплой обуви. Словом, на редкость легкомысленно. Я продолжал настаивать и очень просить о разрешении свидания. Потом, наконец, надо мною сжалились и разрешили, из милости, свидание на два часа в присутствии лаг.администрации.

Так сложились обстоятельства, что мне пришлось предпринять поездку из г. Соликамска в Ныроб (это приблизительно 200 км) в открытом кузове грузовой автомашины – буквально между бочками с бензином. Сердобольная женщина, у которой я остановился в Соликамске по рекомендации упомянутой героической бабушки Вики Коган и по полученному адресу от матери тоже проходившего по этому делу студента истфака ЛГУ Марка Наумовича Ботвинника – Эмилии Марковны – дала мне какой-то дырявый обрывок овчины и теплые перчатки. Было ужасно холодно. Я укутал голову поверх шляпы, и это не мешало мне наблюдать множество заключенных – преимущественно узбеков – в блестящих халатах и тюбетейках – на морозе –50 градусов. Они продвигались по длиннющему Ныробскому тракту группами в строю – человек по 30 и более. Каждую группу замыкали стрелки, на руках которых был доходяга (а то и два). Не доезжая Ныроба, меня высадили из грузовика, так как они ехали ночевать в сторону – в какую-то деревню. Я продолжал путь по тракту до Ныроба и до утра прокоротал в кладовке, примыкающей к аптеке. Мне объяснили, как добраться до избы с колхозным начальством, и я отправился со своими саночками просить предоставить мне лошадь с кучером, чтобы ехать в лагерь, расположенный в так называемой «командировке» Низва (расстояние от Ныроба примерно 35–40 км). Мне там указали на дом кучера Михайлы, который, может быть, согласится ехать, а может, и нет. Других предложений не было. В доме кучера мне, можно считать, повезло. Два стрелка-охранника сидели в застолье и пили водку по поводу сватовства к крупной мясистой девушке – дочери кучера Михайлы. У них кончилась водка. Я учел момент и предложил деньги на литр водки. Это предложение было с воодушевлением принято. Товарищ жениха быстро куда-то сбегал и принес две бутылки зубровки. Пьянка продолжилась с моим активным участием, а утром Михаил запряг лошадку в сани, и мы тронулись в путь в сторону командировки Низвы. Это был тяжелый, незабываемый путь. Через каждые 200–300 метров не в меру норовистая лошадка дергала и опрокидывала запряженные сани с седоками. Кучер ловко выскакивал из саней, а я ударялся мордой об лед и острый снег. И так было на протяжении всего пути движения к лагерю. Мы доехали до вышек лагеря, когда уже начало смеркаться. В радиусе более 30 км никаких признаков обитания не было. В проходном пункте я предъявил резолюции Соликамского отделения НКВД.

Оказалось, что Иосифа в это время в зоне не было. Он был в бане – за контуром лагеря. И вот, наконец, состоялась встреча – прямо в проходной. Для него это было полной неожиданностью. Мы оба были счастливы встрече. Он оброс длинной рыжеватой бородой. На ногах были калоши, а ступни были обернуты тряпками. Вид был ужасный. Это был отмежевавшийся старик, и я, право, испугался. Первое, что поспешно сделал Иосиф, пока не подошли урки из бани, – вытащил из ящика несколько кусков шпика и в уже наступившей темноте, перешагнув через сторожку в тамбур и во двор, бросил их в снежный сугроб. Как потом он рассказал, это было очень здорово им придумано, так как он ежедневно (незаметно) отрезал по кусочку шпика и поддерживал свои иссякающие силы. Остальным содержимым деревянного ящика пришлось «поделиться» с урками. Я распространил слух среди персонала и охраны, что моего брата скоро освободят. Им, якобы, занимаются в Прокуратуре Союза, и поэтому я и предпринял эту поездку, чтобы предотвратить гибель брата. И это, действительно, возымело действие. Позже мне стало известно, что его перевели с лесоповала – в пайкодатчики. Много позже он написал в дарственной надписи мне на своей монографии «Рукописи Мертвого моря» (привожу по памяти): «Мокочке, моему дорогому – одному из "виновников" создания этой книги».

Позже по этой монографии была весьма успешно защищена докторская диссертация. Я, конечно, испытываю чувство гордости.

Однако, вернемся к нашей встрече. Получилось очень удачно, что у Иосифа было заготовлено обстоятельное заявление на имя Генерального прокурора СССР, в котором он подробно и доказательно изложил всю нелепость обвинения и настаивал на пересмотре дела и освобождении из заключения. Я понял, что это заранее заготовленное заявление было несомненным успехом. Я обещал Иосифу, что не оставлю своих усилий – до положительного результата.

Дальше был обратный путь. Пока кучер отогревался в сторожке, украли из саней мои перчатки. Это было большой неприятностью, так как сани продолжали опрокидываться, а мороз был знатный. Добрались до Ныроба. Я переночевал у Михайлы, а утром соорудил Иосифу посылку с сухарями и сушками, так как не привез хлеба, а хлеб ох как был ему нужен!!! Из Соликамска поехал не домой в Ленинград, а в Москву с тем, чтобы побывать в Прокуратуре Союза и узнать, не определилась ли дата приема к Вышинскому. И, действительно, прием был уже назначен – через две недели. И я поехал домой.

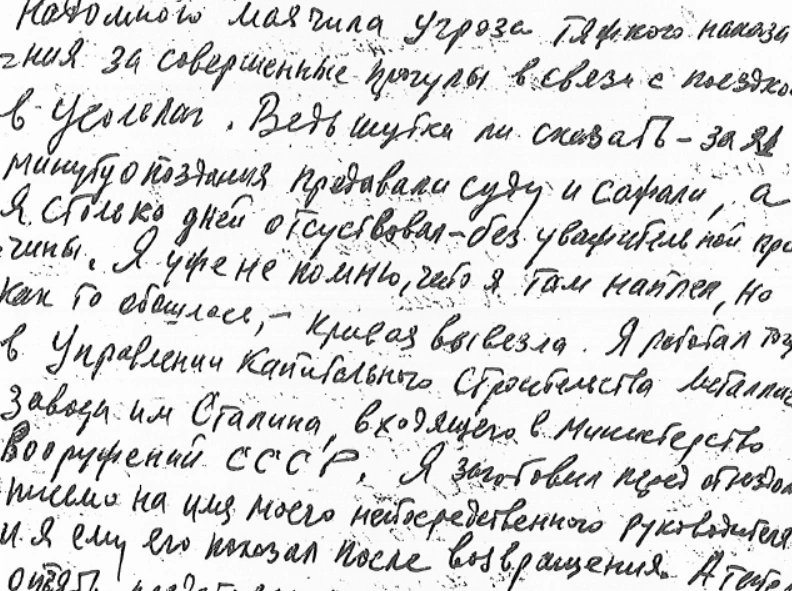

Надо мной маячила угроза тяжкого наказания за совершенные прогулы в связи с поездкой в Усольлаг. Ведь, шутка ли сказать: за 21 минуту опоздания предавали суду и сажали, а я столько дней отсутствовал без уважительной причины. Я уже не помню, что я там наплел, но как-то обошлось – кривая вывезла. Я работал тогда в Управлении Капитального Строительства Металлического завода имени Сталина, входящего в Министерство вооружений СССР. Я заготовил перед отъездом письмо на имя моего непосредственного руководителя, и я его ему показал после возвращения. А теперь опять предстояла поездка – через две недели. И опять я опасно ловчил – и вновь выпутался. Так случилось, что одновременно со мной в Москву в командировку выехала Соня, и мы вместе в назначенный день пошли в Прокуратуру СССР. Прием вел не Вышинский, а его заместитель – Рогинский. На столе перед ним лежало, по-видимому, затребованное дело. Я и Соня стояли рядом, сесть нам не предложили. Я передал ему свое заявление с просьбой о пересмотре дела и вручил личное заявление Иосифа. Рогинский во время чтения громко произносил: «Вранье! Чушь! Сочинение!!!» Я вначале держал себя в рамках приличия, а потом, когда он вызывающе спросил, что, собственно говоря, нужно мне? «Просьбы эти бездоказательны» и пр., я ему довольно внятно ответил, что брат мой ни в чем не виновен, что личное свидание в «Крестах» в Ленинграде и встреча в лагере окончательно убедили меня в этом. Все изложенное в заявлении И.Д. Амусина – это несомненная правда, и это однозначно. Он неоднократно выкрикивал: «Вы – демагог и брат ваш тоже. Он все это складно придумал-сочинил, чтобы очернить нашу действительность». Я бойко возражал ему, а сестра моя все время дергала меня за рукав и умоляла успокоиться, тем самым еще более расковывая и раздражая меня. Кончилось тем, что Рогинский продиктовал референту – молодому парню, лет 25: «Передать дело на рассмотрение и проверку в Военную Прокуратуру». Мне он сказал, что, по-видимому, я сослужу плохую службу своему брату, если в Военной Прокуратуре разберутся (у них больше времени и возможностей) – и признают, что Амусин И.Д. понес заслуженное наказание. Я поблагодарил его и отчеканил, что я ни капельки не сомневаюсь, что брат должен быть и будет освобожден. Я даже набрался храбрости спросить тут же у референта, где находится Военная Прокуратура и к кому там можно обратиться? Референт ответил: «Вам сообщат о результате», – и добавил, что Военная Прокуратура находится этажом ниже. Комната 208, обратиться к тов. Васильеву.

Вместе с Соней мы отправились искать Васильева – и очень удачно. Около его кабинета никого не было. Он нас принял, внимательно выслушал и был предельно любезен. Это был вежливый офицер в высоком чине. Он обещал нам внимательно изучить дело и прислать ответ на наш адрес. Такое обращение было в новинку, во всяком случае для меня. За долгое время мне не приходилось разговаривать и общаться с этими людьми в нормальном тоне, чтобы я не был ими унижен.

Я, конечно, написал Иосифу, что мы были с Соней у Рогинского, что я передал его заявление, что дело пересматривается и что это не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Иосиф, конечно, нервничал и неоднократно в письмах спрашивал, почему так долго нет решения. А со здоровьем у него уже было совсем не важно. Кровоточили язвы, и была куча других недугов. Мы получили 2 открытки из Военной прокуратуры, что дело находится в стадии проверки и пересмотра.

И, наконец, поступило от Васильева долгожданное известие о том, что ходатайство удовлетворено и что И.Д. Амусин будет освобожден из заключения в ближайшее время. Кто знает? Возможно, что освобождение Иосифа и других молодых людей по этому делу совпало с тем, что к власти в НКВД в то время пришел Берия. Казалось бы – парадокс? После устранения Ежова Берия выпустил из лагерей малое количество заключенных, что должно было, якобы, свидетельствовать, что начали «исправлять ошибки» (пошла такая молва). Люди думали, что с их родственниками были допущены ошибки, а вообще-то все массовые аресты правильны. Многие не представляли себе масштаба репрессий. Многие наивно верили, что Сталин не знает о несправедливостях.

В Усольлаг за студентом истфака ЛГУ М.Н.Ботвинником, проходящим по делу и тоже освобожденным, был направлен брат его невесты, Ю. Суздальский, который привез в Ленинград также и Иосифа. На площади Льва Толстого в квартире у Сони было по этому поводу застолье. Я был сильно пьян и плакал от радости. Иосиф снова вернулся в ЛГУ на Истфак, который через пару лет закончил. Успел жениться на сокурснице Лие Менделевне Глускиной, и началась война 1941–45гг. Иосиф ушел добровольцем на фронт и демобилизовался после окончания войны из Восточной Пруссии.

Об одиссеях этого незаурядного человека, кристально честного и мужественного, большого ученого, следовало бы написать книгу – за период от его многолетних предвоенных скитаний, а также о его жизни после войны – до смерти 12 июня 1984 года.

Здесь, в этом повествовании, речь шла о последнем аресте Иосифа Давидовича – в 1937 году. До этого много лет он сидел в тюрьмах и был сослан в Нарымский край, село Каргасок – по обвинению в сионизме. Позже его переправили для отбывания ссылки в г. Казань, а затем ему разрешили выехать в Ленинград.

Дальше была работа в качестве гл. бухгалтера завода (он закончил Ленинградский промышленно-экономический техникум), затем поступление на истфак ЛГУ и затем был добровольцем на войне 1941-45гг. Об этом уже упоминалось выше.

Дорогие мои, я, кажется слишком расписался. Обычно у меня очень мало времени, так как я еще работаю, причем за городом, и занят предельно. А тут случилось так, что я лег в глазную клинику больницы имени Мечникова и здесь, в свободное от уколов время, принял решение написать вам письмо, но несколько более подробное, чем те считанные письма, которые ты писал Иосифу Д. в первый период после выезда в Штаты. Помню, Иосиф тогда жаловался, что ты не очень-то большой корреспондент. В твоих письмах содержалось слишком мало информации о жизни и делах ваших на новом месте – на чужбине. А нас тогда все очень интересовало. Кроме того, твои письма весьма были нерегулярны. Решил это письмо писать под копирку, чтобы осталась копия.

Однако, я, кажется, переборщил и пустился в описания об аресте и ссылке Иосифа в 1937–38 гг. Также слишком длинным получилось повествование о наших новостях, о жизни, о забастовках шахтеров. Обещаю, что больше я в дальнейшей переписке не буду утомлять ваше внимание излишне длинными письмами. Очень прошу тебя написать мне, как вы там живете? Как здоровье? Как дела у Марика и Дины? Часто ли с ними встречаетесь? Как внуки? Хорошо бы получить фотокарточку. Был бы очень рад. Тебе серьезное «партийное поручение» – передать привет Марику и Дине и поцеловать за меня внуков. Дай прочесть Марику это письмо. Пусть он знает, что среди его родичей есть (был) такой человек как Иосиф Давидович.

Напиши, пожалуйста, как ты обошелся со своей аденомой? Как и чем лечили? Соня мне прислала из Иерусалима лекарство, и я его недавно принял.

Кратко о наших делах. Оля – на пенсии. 1.06.91 ей исполнилось 70 лет. Она трудится на даче и активно пытается решить продовольственную проблему семьи. В этом году это особенно важно, так как дороговизна достигла впечатляющих размеров. Дочь Таня – инженер, работает в проектном институте. Ей 21 июля исполняется 45 лет. Ее муж, Саша (Александр Феликсович), работает в Вычислительном центре и хорошо помогает в делах на даче. Между прочим, по нынешним ценам, такая дача, как наша, стоит примерно 50 – 60,0 т.р., а стоимость квартир в ЖСК – однокомнатной – 50,0 т.р., двухкомнатной – 70,0 т.р.

Внучка Катя учится в Педагогическом университете им. Герцена на 3-м курсе инфака. Она кончала итальянскую школу, а в университете изучает французский и немецкий языки. Хорошая девочка.

Сын Дима – инженер, занимается программированием. Ему 33 года. Он еще не женат.

Мне 14 октября 91 г. исполнится, если доживу, 73 года, и я догоню моего Иосифа, который отдал концы в этом возрасте.

А радио продолжает свою миссию по расширению гласности. Уже в больнице передали о совершенно не известном мне авторе – Юзике Алешковском – и о его книге «Рука». Ему же, говорят, принадлежит авторство трех куплетов ходившей когда-то по стране песни:

I.

Вчера в Москве открылся Дом подарков,

И вся страна хвалу возносит вам,

А здесь, в тайге, читает нам Петрарку

Фартовый парень Осип Mандельштам.

II.

За что сижу – по совести – не знаю,

Но прокуроры, видимо, правы.

Я это все, конечно, понимаю

Как обостренье классовой борьбы.

III.

И так сижу я в Туруханском крае,

Где жизнь идет с утра и до утра.

Вы здесь из искры разжигали пламя.

Спасибо вам, я греюсь у костра.

Всего вам самого наилучшего. Зайт гезунт, майне таере. Ланге ёрн.

С большим нетерпением буду ждать вашего ответного письма. Напиши подоходчивее, чтобы я мог понять все о вашей жизни. Скажите что-нибудь по существу затронутого в этом моем письме. Видите ли когда-нибудь Софью Львовну Амусину (бывшую жену Зуси Амусина)? Как она живет? Привет ей и мои поцелуи.

Любящий и уважающий вас Мока

[1990]