Наши предки Файны и Терешковичи (по просьбе Ани)

Начну с ФАЙНОВ.

Первое известное упоминание предка этого семейства относится к XVIII веку. Его звали Давид Разумный (1760), жил он в немецком городе Любек. Известность Файнов начинается с конца ХIХ века. Основателя нашего рода звали Герман Файн (изменил эту фамилию на Фейн делопроизводитель, выдававший Файнам российские паспорта). Файны жили в Риге. Рига была в культурном отношении городом немецким. В семье Файнов говорили только по-немецки.

Герман Файн был женат на Эстер Багг. Он умер в 1912 году, а Эстер прожила до 1941 года и, когда в Ригу ворвались немецкие нацисты, была ими схвачена и вместе с дочерью пианисткой отправлена в концлагерь, где обе погибли. Их имя занесено в поминальную книгу музея Яд-Вашем (Иерусалим) как жертв Холокоста.

Герман Файн владел в Риге большой обувной фабрикой. Семья вела буржуазно европейский образ жизни. У Германа Файна и Эстер Файн было пять детей: три девочки и два мальчика.

Старшую звали Генриэттой, в семье – Етхен (суффикс «хен» в немецком языке придавал имени некий нежный оттенок, как в русском «Машенька»).

В начале Первой мировой войны Эстер с детьми бежала в Москву (спасаясь от приближающейся к Риге войны), где они поселились в семикомнатной квартире в Большом Афанасьевском переулке. Когда большевики начали выселять «буржуев» из их квартир и заселять их «пролетариями» из подвалов, они, как тогда называлось, «уплотнили» Файнов (тогда уже Фейнов), оставив им одну комнату. Возникла коммунальная квартира с шестью соседями.

Вернусь к судьбе Етхен. В Москве она вступила в коммунистический интернационал, в его немецкую секцию. Одно время она была секретаршей Вильгельма Пика, руководителя немецкой секции Коминтерна. Знакомя меня с ним, Етхен сказала, что он «заместитель нашего великого вождя Эрнеста Тельмана», брошенного нацистами в концлагерь. Когда после войны возникла ГДР, Пик был провозглашен ее президентом. В Москве есть улица Вильгельма Пика (на ней расположен ВГИК – институт кинематографии), а в районе метро Аэропорт стоит памятник Тельману.

Етхен была переводчицей произведений советской литературы на немецкий язык. В конце 20-х годов она вышла замуж за Юлиуса Гольдштейна и стала Генриэттой Гольдштейн. Юлиус до революции был одним из руководителей БУНДА – союза еврейских рабочих- коммунистов. Когда к власти пришли большевики, БУНД слился с их партией.

Руководители Советского Союза привлекли Юлиуса к государственной деятельности. Одно время он был заместителем наркома внешней торговли и был направлен в Германию (до прихода к власти нацистов). Они с Етхен поселились в здании советского торгового представительства в центре Берлина. С начала 30-х они вернулись в Москву, где получили большую квартиру на Кузнецком мосту и дачу в Серебряном бору.

Благополучию Гольдштейнов пришел конец, когда начался сталинский террор. Юлиус был арестован и сослан в один из концлагерей в Сибири как враг народа (там и умер). Вслед за ним была схвачена Етхен как жена врага народа. После мучительных пыток она была сослана на поселение в городок Енисейск.

Ее братья Вульф (Володя) и Нума (Наум) бросились к Пику как к одному из вождей Коминтерна, умоляя спасти их сестру. Пик не стал с ними даже разговаривать, заявив: «Я не готов помогать врагу народа». А этот «враг» был для Пика больше, чем секретаршей.

В ссылке Етхен давала уроки немецкого языка для детей ссыльных.

Когда она заболела раком, ей позволили вернуться в Москву, где она вскоре и умерла.

Второй дочерью Германа Файна была Клара (Клерхен, тетя Клер).

Главным интересом своей жизни она считала заботу о ближнем. Она всегда кому-то помогала (вещами, деньгами, заботой).

В 1980 году Клер заболела раком и ее отправили в больницу Склифосовского. Там она бегала из палаты в палату, облегчая страдания пациентов. Больные, нуждавшиеся в помощи, звали не медсестер, а Клару Григорьевну. Довольно скоро, однако, силы Клер иссякли, и она умерла.

По профессии Клер была библиотекаршей, работала в библиотеке Академии наук СССР.

Еще в 1935 году она вышла замуж за бывшего рижанина Леопольда Лукомского, профессора Московской консерватории по классу фортепиано (учился у знаменитого пианиста Игумнова). Незадолго до пенсии Леля начал пробовать себя в композиции. (Света, тогда молодая преподавательница в одной московской музыкальной школе, любила давать ученикам мелодичные пьесы Лукомского, разумеется, не зная, что станет его родственницей.)

Леля был самым образованным в семье Фейнов. Кроме консерватории, он закончил и философский факультет Московского университета. Он знал несколько иностранных языков.

Когда началась война, Леля пошел добровольцем в армию (чуть ли не единственный из преподавателей консерватории). На фронте он состоял в группе антифашистских пропагандистов, вещавших через рупор воззвания к немецким солдатам на их языке с призывом переходить на сторону советской армии. Неизвестно, каковыми успехами отличилась эта деятельность Леопольда Лукомского…

Фамилию Лукомских прославил брат Лели Илья Генрихович. Он был ведущим советским стоматологом и главным врачом в московской стоматологической клинике. По его учебникам учились зубные врачи всей Европы.

Увы, все Лукомские отличались высокомерием. Леля бывал бестактным в отношениях с Клер.

Последней из сестер Фейнов была Раиса (Рисхен). Пока Латвия была свободным, независимым государством, но была связь между Москвой и Ригой, Рисхен девочкой училась в одной московской гимназии, о чем мы со Светой узнали самым чудесным образом здесь в Германии. Однажды мы пошли в бассейн маленького немецкого городка. Разумеется, мы разговаривали друг с другом на русском языке. И вдруг из воды всплыла старушка (естественно, немка) и радостно сообщила нам, что она знает русский потому, что в юности жила с родителями в Москве и посещала там гимназию. С ней за партой сидела чудесная девочка по имени Рая, родители которой называли ее почему-то Рисхен. Мы ахнули…

Высшее образование Рисхен получила в Риге. Она была замужем сначала за поэтом Оцупом, очень популярным в русской эмиграции, а позже за пианистом Сергеем (фамилия неизвестна). Рисхен Файн была самой успешной концертирующей пианисткой в Латвии.

Когда в 1941 году в Ригу вторглись немцы, они арестовали Рисхен и отправили ее вместе с матерью в концлагерь, где они обе погибли.

Володя (Вульф) Фейн работал в пищевой промышленности и был специалистом (и даже новатором) в деле консервирования фруктов и овощей. Когда началась война, Владимир Григорьевич Фейн был призван в армию. Он воевал и под Сталинградом, где получил тяжелое ранение. Его очень любили солдаты, ему подчиненные.

Однажды после войны мы с Наташей и Андреем посетили Нальчик. Управляющий лучшей гостиницы города, в которой не было свободных номеров, узнав, что Владимир Григорьевич – мой дядя, восторженно нас приветствовал и предоставил нам бесплатно (!) лучший номер. Этот кабардинец был ординарцем капитана Фейна…

Младшим в семье Файнов был Наум (Нума). Детство и отрочество Наума проходило Риге, в семье отца, богатого предпринимателя. Ему, как и другим детям, по образцу немецких соседей нанимали бонн, домашних учителей.

Когда мы приехали в немецкую эмиграцию и должны были получать паспорта, чиновник попросил меня доказать какую-либо мою связь с немецким началом. Я рассказал о рижских моих родных. Чиновник запросил какое-то учреждение и получил подтверждение, что «рижские Файны принадлежали к немецкому культурному кругу».

Когда Файны (Фейны) переехали в Москву, Наум Фейн решил поступать в Московский университет. Но у него даже не взяли заявления: он принадлежал к эксплуататорскому классу (отец – фабрикант). И Наум решил стать пролетарием. Он записался в училище, готовящее электромонтеров.

С дипломом электрика он нанялся на работу в Могэс (Московская городская электростанция). Могэс был расположен на правом берегу Москвы-реки (и сейчас он на том же месте). Над ним высятся четыре огромных трубы. Когда нянька водила меня гулять вдоль реки, она показывала на эти трубы и говорила: «Это твой батька понастроил».

Незадолго до начала войны один приятель Н.Г. сообщил ему, что в исследовательском институте ГИДЭП («Гидроэнергопроект») есть вакансия для опытного электрика. Так Н.Г. стал работать в институте, имевшем большую стратегическую ценность.

Когда немцы уже подходили к Москве, правительство предписало вывезти ГИДЕП с его секретной документацией на восток, в город Курган. Н.Г. получил правительственное задание осуществить эту операцию, при этом его освободили от призыва в армию. В конце октября, когда немцы уже вплотную подошли к Москве, Н.Г. запаковал все секретные материалы и сел с ними на пароход на Северном речном вокзале.

У него была еще одна сложная задача. За месяц до того Н.Г. отправил в эвакуацию на Волгу жену Александру и сына Германа. По его указанию они должны были ждать его прибытия на дебаркадере городка Работки.

И вот пришел назначенный день. Мы с чемоданами стояли на пристани вместе с толпой, когда на горизонте появился большой красивый пароход. Он причалил, с него по трапу сбежал Н.Г. и стал громко выкрикивать наши имена. Найдя нас в этой жуткой толпе, он начал пробиваться с нами к пароходу. Но произошло нечто неожиданное. Не дождавшись нас, пароход развернулся и стал отплывать от пристани. К нашему изумлению, Н.Г. выхватил «матюгальник» из рук стоявшего на пристани матроса и начал крыть отборным матом капитана¸ угрожая ему военным трибуналом за препятствование важному лицу (это ему, Н.Г. Фейну) в осуществлении правительственного задания.

Перепуганный капитан повернул пароход, причалил его к пристани, и капитан отвел нас в роскошную каюту.

Во время всей этой операции Александра Антоновна безудержно хохотала, пытаясь узнать у Нумы, где это он научился такому языку. В семье Фейнов –Терешковичей не токмо мата, простой ругани не практиковали. Покрасневший от смущения Н.Г. объяснил, что без мата он не мог бы работать на стройках: рабочие его бы не поняли.

Уже после войны, в пятидесятые годы, Н.Г. Фейн был приглашен на работу в Госплан СССР. Руководитель Госплана министр Байбаков, член ЦК партии, доверил ему руководство отделом энергетики. Работая в Госплане, Н.Г. участвовал в планировании строительства гидростанций, в частности, Братской и Красноярской. За особые заслуги Н.Г.Ф. был награжден орденом Красного знамени и включен в республиканскую номенклатуру.

Номенклатура в СССР была правящим и привилегированным классом. Члены номенклатуры имели свои закрытые от простых людей магазины, поликлиники и больницы, санатории и дома отдыха. Всеми этими благами пользовался и Наум Григорьевич Фейн. Как все номенклатурщики, Н.Г. получал талоны для отоваривания их в кремлёвском магазине, который находился в Доме на набережной. С этими талонами войдя в магазин и постояв в очереди, можно было получить самые дефицитные продукты, никогда не бывавшие в обычных магазинах. В очереди стояли знаменитые люди. Как-то я стоял за Рокоссовским, а за мной – Тамара Макарова. На этом я заканчиваю повествование о Фейнах.

Правда, стоит упомянуть кузена Фейнов, которого звали Соломон Розенблит. Он был генерал-майором юстиции, жил на Арбате около Лукомских и частенько их навещал, рассказывая истории из своей юридической практики.

Наиболее интересно он рассказывал о своем участии как следователя в Нюренбергском процессе над главными военными преступниками. Его «подопечным» был сам Герман Геринг, второй человек в Рейхе после Гитлера. Моня хвастливо рассказывал, как Геринг хвалил его немецкий язык, что не помешало ему собрать огромный обвинительный материал против этого преступника, на основании которого Геринг был приговорен к смертной казни. Был Моня следователем от СССР и в процессе над японскими военными преступниками.

Как вы заметили, речь шла пока только о Фейнах, ушедших в мир иной.

Но ведь и сегодня живут Фейны. Это мои три сына Игорь, Андрей, Паша и бесчисленное число моих внуков и правнуков, которые сами могут о себе рассказать…

Теперь —

ТЕРЕШКОВИЧИ (в романе Эренбурга «Буря» есть персонаж по имени Терешкович (положительный герой).

Основателем нашей ветви Терешковичей был Антон Миронович Терешкович, мой дед и ваш прадед. Он был врачом-терапевтом и гинекологом. Учился Антон медицине в Швейцарии, в городе Базель. Получив там диплом, он вернулся на Украину и поселился с женой и детьми в небольшом городке Васильков под Киевом, где открыл свою практику.

Васильков вошел в историю России в начале 20-х годов ХIХ века. Там имели свой штаб будущие декабристы Южного общества во главе с Павлом Пестелем. Их деятельность в Василькове описана в историческом романе Мережковского «Декабристы» [точное название — «14 декабря»].

Доктор Терешкович сразу завоевал уважение и даже любовь жителей Василькова. Его ценили за компетентность и за то, что он не брал денег с бедных пациентов.

Женой его была Софья Шмуэльзон — революционерка–народница. Она действовала в кругу Г. Плеханова, который учил ее писать революционные прокламации и распространять их в народе. Софья была арестована и посажена в тюрьму. Выпущенная на свободу, дала себе клятву никогда не заниматься революцией и посвятить себя семье.

Антона революция не интересовала, но он принимал этические нормы народников, своей жены. В духе народнической интеллигенции воспитывались дети.

Детей было трое. Старший Самуил (Сюня), затем Александра (Саша) и Евгения (Женя).

Самуил закончил железнодорожное отделение киевского института и всю жизнь служил инженером по этой части. Перед Первой мировой войной Сюня вступил в Земгор. Это было интеллигентское общество, ставившее целью развитие в России местного (земельного) и городского самоуправлений, независимых от правительства.

До войны Сюня с семьей жил в Киеве. У него была одна дочь Аня (Анна Самойловна, Ануся), которая в эвакуации в Магнитогорске получила образование в совсем не женской профессии: химика-металлурга.

После войны все они переехали в Москву. Ануся вышла замуж, но детей у нее не было.

Женя стала художницей. Не приняв большевистской революции, она бежала во Францию, и там ее следы затерялись.

Александра, которую Терешковичи называли Сашей, а Фейны – Шурой, звалась Александрой Антоновной.

Но о ней подробнее ниже.

Далее – об Антоне Мироновиче.

Когда в 1906 году разразилась война с Японией, Антон Терешкович отправился на Дальний Восток и принимал там участие в сражениях как ротмистр (кавалерийский офицер) и как военврач.

За особые заслуги он был награжден одним из высших орденов империи – святой Анны на темляке. Носители этого ордена получали дворянское звание. Так наш дед Антон стал русским дворянином. Увы, мы, его потомки, дворянами не являемся: орден Анны давал право на дворянство только самому его владельцу. То есть Антон Миронович был личным, а не столбовым дворянином.

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Антон Терешкович снова отправился на фронт (в Галицию). Он стал армейским доктором, в частности, личным врачом генерала Деникина, будущего вождя белого движения.

Между двумя войнами он был участковым врачом в Таганском районе Москвы, посещал на дому больных.

22 июня 1941 года, в первый день Отечественной войны, А.М. собрал свои врачебные принадлежности и отправился в военкомат, где подал просьбу о зачислении его в армию. Молоденький комиссар военкомата, просмотрев его документы, сказал: «Иди, дед, домой».

У Антона Мироновича было шесть братьев и одна сестра. В моей книге «Воспоминания» на странице 256 есть их групповой портрет. Все они сделали вклад в историю Терешковичей. Начну с Николая Мироновича.

Николай Миронович Терешкович был одним из известнейших адвокатов в Москве. К нему за юридической помощью обращались знаменитые писатели, художники, ученые.

Нередко они расплачивались с Н.М. предметами своего творчества. На стенах его кабинета висели эскизы картины Репина «Заседание государственного совета», картины Коровина, Поленова, Ге. В огромном книжном шкафу стояли книги известных писателей. Было там и собрание сочинений Льва Толстого, изданное Софьей Андреевной. На первом томе его написано: «Книга, подаренная мне Софьей Андреевной».

У него и его жены Веры Вениаминовны Терешкович-Стоклицкой детей не было. Вероятно поэтому Николай Миронович относился ко мне как к сыну. Правда, он называл меня своим воспитанником.

Когда я закончил школу и думал, где продолжать своё образование, Николай Миронович стал обзванивать своих знакомых профессоров и просить их принять меня в институт.

А я возмечтал стать актером, поступить в театральное училище.

Николай Миронович повез меня к себе на дачу в Новый Иерусалим. В этом подмосковном поселке были дачи разных влиятельных людей.

Мы прогуливались по дорожкам поселка, встречали всяких знаменитостей, с которыми дядя Коля переговаривался на тему моего устройства в театральный институт. Знаменитый чтец–декламатор Дмитрий Журавлев порекомендовал нам обратиться к ректору щукинского училища при театре Вахтангова Борису Захаве, мимо дачи которого мы как раз проходили. Дядя Коля постучал в окно этой дачи. Его открыл сам Захава и, увидев Н.М., широко улыбнулся. Николай Миронович объяснил ему, о чем идет речь (о планах «воспитанника»).

Захава пригласил меня в свой кабинет и предложил что-нибудь ему прочитать. Я прочитал «Облако в штанах» Маяковского, «Медный всадник» Пушкина и юмореску Чехова (разумеется, все наизусть). После этого Захава дал мне задание изобразить некие сценки, что я и сделал. И тогда Захава подвел итог нашего свидания: «Дорогой мой, ты принят в школу-студию имени Вахтангова. Поезжай в Москву, зайди в приемную комиссию и скажи им, чтобы они занесли тебя в список принятых.

Я ликовал.

Но, увы, мой папа заявил, что я не гожусь в актеры, и не разрешил мне поступать в театральную студию, заметив, что я туда попал по блату.

Был сентябрь, и приемные экзамены во всех вузах закончились. Папа сказал, что это не беда: министр просвещения Калашников – его старый приятель еще по Риге, и он что-нибудь сообразит.

Тот после звонка тети Клер предложил мне зайти к нему в министерство. Секретарша министра подала мне приказ по министерству, где значилось: «Зачислить Фейна Германа на первый курс факультета русского языка и литературы МГПИ имени Ленина». Получив его, я спросил папу: «А это не по блату?»

Итак, я стал студентом. Через четыре года я закончил институт с отличием (красный диплом).

Теперь несколько слов о супруге Николая Мироновича, Терешкович-Стоклицкой.

Была она профессором кафедры медиевистики на историческом ф-те МГУ. Ее знал и ценил весь научный мир Европы.

Не всякий знал, что такое медиевистика. На ее торжественных похоронах во всех речах звучало это слово, и только мой хулиганистый кузен Лёша Гиссен прокричал на весь крематорий: «Что такое мУдиевистика?!»

Вера Вениаминовна действительно была великим знатоком средневековой Европы. Например, она могла перечислить названия всех улиц Нюрнберга в XVI веке и считала, что если этого не знает какой-нибудь медиевист, значит он невежда.

У нее были проблемы со зрением, и она часто приглашала меня прочитать книгу, присланную ей на оценку из Германии (я был единственный ее родственник, который владел немецким).

Будучи крупным специалистом мировой медиевистики, она была… очень неумным человеком. Об этом свидетельствовали, в частности, ее комментарии к прочитанной мной книге. Так, она возмущенно сказала о профессоре медиевистики из ГДР: «Он не марксист, хотя ссылается на Маркса, Ленина и на меня (!)».

Провести ее нельзя было только в ее науке. Однажды, устав читать и заметив, что моя слушательница вздремнула, я перелистал несколько страниц. Проснувшись, она принялась отчитывать автора за то, что в его тексте нет никакой логики…

В современной жизни она ориентировалась на редкость слабо. Как-то она позвонила мне по телефону и спросила, заметил ли я, что в Москве разгул антисемитизма. Я признался, что не заметил, и спросил, откуда она это взяла. Она пожаловалась: «Сегодня консьержка со мной не поздоровалась». (Где это она увидела консьержек в Москве, а не в Париже, где она какое-то время жила?!)

Когда в 1938 году по стране прокатилась страшная волна государственного террора, о чем перешептывались знакомые, моей маме вдруг позвонила Вера Вениаминовна (напоминаю – Терешкович) и сообщила: «Саша, сегодня арестовали Колю, но так несолидно!» Мама, естественно, ничего не поняла, но через пару дней мы расспросили соседей о том, как это все происходило. Они, понятые, были свидетелями ареста Николая Мироновича (супруга его была в эту ночь на даче).

Оказывается, когда в их квартиру вошли чекисты, они увидели дядю Колю на диване с женщиной на коленях. Это была известная актриса Малого театра Белевцева. Так что ясно – несолидно.

Николая Мироновича вскоре освободили…

Интересной была жизнь Абрама Терешковича и его родных

Абрам Миронович был врачом-психиатром; одно время даже работал в больнице Кащенко.

Однажды он лечил княжну Якунину. И она влюбилась в молодого врача, а он в нее… Они бежали из дома князя Якунина и тайно венчались в православной церкви.

У них родились два мальчика и две девочки. Мальчиков звали Максим и Константин Терешковичи.

Максим Терешкович стал известным театральным деятелем. Вместе с актером Хмелевым они создали в Москве новый театр, назвав его Ермоловским (в честь великой актрисы Ермоловой). Театр находился в центре Москвы, и сейчас он там же: между гостиницей Националь и Кремлем, на Тверской улице).

Однажды вышел в свет орган Компартии газета «Правда» с большой фотографией на первой странице и подписью: Товарищ Сталин вместе с режиссером М. Терешковичем слушают в Большом театре оперу И. Дзержинского «Тихий Дон».

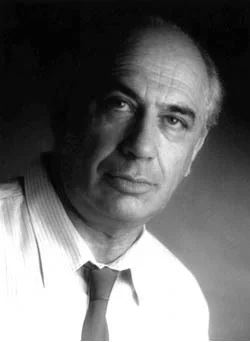

Константин Терешкович был художником–импрессионистом. После революции он бежал из России во Францию. Там на окраине Ниццы он построил виллу «Хаджи-Мюрат», в которой прожил до смерти…

Наезжая в Париж, К. Терешкович посещал излюбленное русскими эмигрантами кафе «Ротонда» на Монпарнасе, описанное Ильей Эренбургом в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь».

Когда мы со Светланой первый раз приехали в Париж, мы отправились разыскивать кафе «Ротонда», чтобы причаститься к истории русской эмиграции. Владелец кафе услышав нашу русскую речь, подсел к нашему столу и показал старое меню с автографами знаменитых посетителей. Мы прочитали: Владимир Ленин, Лев Троцкий, Пикассо, К. Терешкович, Хаим Сутин и др. Это меню сегодня хранится у меня в Баден-Бадене.

Когда в конце 70-х годов Константин Терешкович умер, это было воспринято эмиграцией как большая трагедия. Все русскоязычные газеты вышли с длинными некрологами и портретами художника…

У Абрама Терешковича было, как сказано, две дочери: Елизавета Абрамовна и Наталья Абрамовна.

Лиза прожила почти сто лет. Последние годы жизни она была почти полностью ослепшей, но по-прежнему поражала всех огромным интересом ко всему, что делалось в мире и в семьях Терешковичей.

Наталья Абрамовна была замужем за полковником Гиссеном.

Давид Борисович заведовал продовольственным снабжением Красной Армии. Находился в подчинении Анастаса Микояна, выполнял его поручения (Микоян был членом Политбюро ЦК партии). Давид Борисович был очень жовиальным, остроумным человеком.

У Терешковичей-Гиссенов была дочь Таня, умершая в раннем возрасте от загадочной болезни, и сын Леша. Леша был врачом-психиатром и блестящим спортсменом, завоевавшим на одной международной Олимпиаде серебряную медаль в гребле на восьмерке.

В конце 80-х годов он эмигрировал в Шотландию, в Эдинбург, позже перебрался к сыну в Лондон, где и умер.

У младшего из стариков Терешковичей, Александра Мироновича, была дочь Лида.

Она была замужем за генералом от артиллерии Шумихиным, командующим артиллерией Закавказского военного округа.

Жила Лидия с генералом в высотном доме («Сталинке») на Котельнической набережной Москвы-реки.

Этому дому Василий Аксенов посвятил свой последний роман «Москва ква-ква».

Генерал Шумихин был довольно примитивным, но очень милым человеком.

Однажды он увидел у меня на столе роман «Анна Каренина» и попросил дать ему эту книгу, а вернув ее через пару недель, упрекнул меня, что я всучил ему книгу о какой-то проститутке (!!!)

В заключение об одном из старших Терешковичей, тоже Константине.

Он до революции был меньшевиком, ненавидел большевиков. И после революции,

всякий раз посещая родственников, кричал: «Мерзавцы большевики!» Я всегда удивлялся, как это его не арестовывают.

Как видного партийного деятеля его имя внесли в «Большую еврейскую энциклопедию».

Наконец об Александре Антоновне Терешкович (Саше), моей маме и вашей прабабушке. Родители воспитывали ее в духе народнической интеллигенции, согласно которому нужно трудиться и уважать трудовой народ. Саму Сашу, когда пришло время, отдали учиться в Московскую консерваторию сначала в класс фортепьяно профессора Сафонова, а потом Шацкеса из Литвы.

Абрам Щацкес в начале 30-х годов был самым популярным в музыкальном мире пианистом (вторым после Артура Рубинштейна). Его имя выгравировано на мраморной доске, висящей в фойе Малого зала Консерватории.

Александра закончила консерваторию, сыграв на выпускном экзамене концерт Грига для фортепиано с оркестром.

Ученица (Саша) и учитель (Шацкес) полюбили друга и стали мужем и женой.

Их брак длился менее двух лет: Клара Лукомская познакомила Александру со своим братом Наумом, за которого Александра и вышла замуж.

Так объединились Фейны с Терешковичами.

Но и Абрам Шацкес недолго страдал. В начале 30-х годов он женился на коллеге, преподавательнице фортепиано Эсфири (Фире) Самтер из Ростова. У них родился сын Боря. А у Фейнов – сын Герман.

Обе семьи жили, как одна. Летом нанимали общую дачу, где мужчины (Наум и Абрам) целыми днями играли в шахматы; в Москве вместе ходили на концерты.

Борис и Герман чувствовали себя братьями.

Боря был очень талантливым человеком. Окончив консерваторию, он стал преподавателем в ее училище, любимым своими учениками, а позже стал успешно заниматься и композицией.

Одно время Борис Шацкес был чемпионом Москвы по шахматам.

Жизнь Бори оборвалась трагически.

У наших семей были общие праздничные дни. Таковым было и 21 мая, день рождения Александры Антоновны.

21 мая 1986 года Боря был за городом, он торопился вернуться в Москву, ехал быстро на старенькой своей машине и при въезде в город разбился насмерть.

Абрам Шацкес умер в 1959 году.

Гроб с его телом был выставлен на сцене Малого зала консерватории. Трио Чайковского «Памяти великого артиста» (Чайковский посвятил его Антону Рубинштейну) исполняли Святослав Рихтер, Давид Ойстрах и Мстислав Ростропович.

Совершенно непонятно, почему Александра Антоновна решила порвать с музыкой и выбрала другую профессию… машинистки (тоже работа пальцев!). Она стала машинисткой–виртуозом: печатала с фантастической скоростью всегда без единой ошибки.

Когда во время войны мы эвакуировались поначалу в городок на Волге, все городские учреждения упрашивали эту чудесную машинистку поработать у них. И Александра Антоновна печатала и в отделении милиции, и в горкоме партии, и в горсовете.

Так что можно понять, почему мы жили материально лучше всех эвакуированных.

Вернувшись в Москву, А.А. сначала получила место секретарши-машинистки в Институте государства и права Академии наук СССР. Директором его был страшный человек — Андрей Вышинский.

Долго работать при нем А.А. не могла и нашла место в журнале «Война и рабочий класс», позже переименованном в «Новое время». Это был орган министерства иностранных дел, который курировал сам Молотов. Так Александра попала в число привилегированных граждан страны.

Как было сказано, А. А. воспитывалась в духе народнической интеллигенции. Так она воспитывала и сына. У нашей семьи до войны всегда были домработницы, девушки и женщины из деревень. Мама требовала от сына уважительного отношения к ним; запрещала обращаться к ним на ты, только на Вы. Она (и папа) всегда находили возможность как–то отблагодарить работницу сверх договоренной зарплаты.

Однажды в 30-е годы, когда по стране прокатился голодомор, к нам во двор на Остоженке зашла женщина в рубище с двумя плохо одетыми девочками и запросила помощи.

Услышав это, мама ринулась к шкафам, стала вытаскивать оттуда платья, штаны, кофточки и прочую одежду и бросать в мешок этой несчастной. И когда та стала с благодарностью кланяться, мама достала из кошелька какие-то деньги и всучила их страдалице.

Вообще мама была равнодушной к материальным ценностям. Так, когда мы со Светой собрались эмигрировать, она подарила Свете золотые часики, которые мы не без проблем пронесли через таможню.

Близость мамы к народу проявилась в эвакуации.

Милиция Кургана расселяла прибывших с Запада страны по домам курганцев, и нас (маму, папу и меня) подселили в дом украинцев Череватенко. Во всех домах, куда вселяли эвакуированных, возникали конфликты между аборигенами и прибывшими (в Кургане их называли «выковыренными»), и только Череватенки приняли нас, как своих; так повела себя мама в общении со старушкой Марией Яковлевной Череватенко. Она и мама вместе готовили пищу, вместе убирали комнаты и двор. Мария Яковлевна называла маму Шурой. Старушка очень заботилась обо мне. Когда я возвращался с работы на железной дороге, где я подростком укладывал рельсы и шпалы, Мария Яковлевна ставила стремянку под сеновалом; я влезал по ней наверх, падал без чувств в пахучее сено, а Мария Яковлевна приносила мне немыслимые лакомства: пряники, крутые яйца, крынку молока — и теплое одеяло от ночного холода.

Если же мне случалось возвращаться поздно, сын хозяев кузнец Никита брал факел и шел мне навстречу, отгоняя огнем волков, водившихся в этой стороне.

У мамы никогда не исчезало чувство юмора. В старости она нередко повторяла: «У меня такой склероз, что я забываю, что у меня маразм» (эту шутку приписывают Фаине Раневской).

В начале июля 1941 года, когда немцы начали бомбить Москву, а по радио завыли сирены, предупреждая о воздушной опасности, все жители нашего дома побежали в бомбоубежище. Но Александры Антоновны среди них не оказалось. Я бросился домой, обнаружил маму на кухне и стал умолять ее следовать со мной в бомбоубежище. Мама отмахнулась: «У меня нет времени сидеть в бомбоубежищах: у меня не помыта посуда, не выглажено белье, не доварен борщ».

А со двора слышались взрывы немецких бомб, стрельба зениток, вой сирен…

Конечно, дело было не в немытой посуде. Лишь позже я осознал, что основой маминого «бесстрашия» был тщательно скрываемый ею фатализм, приобретенный за годы жизни в сталинской России.

Вот таковыми были Фейны и Терешковичи.