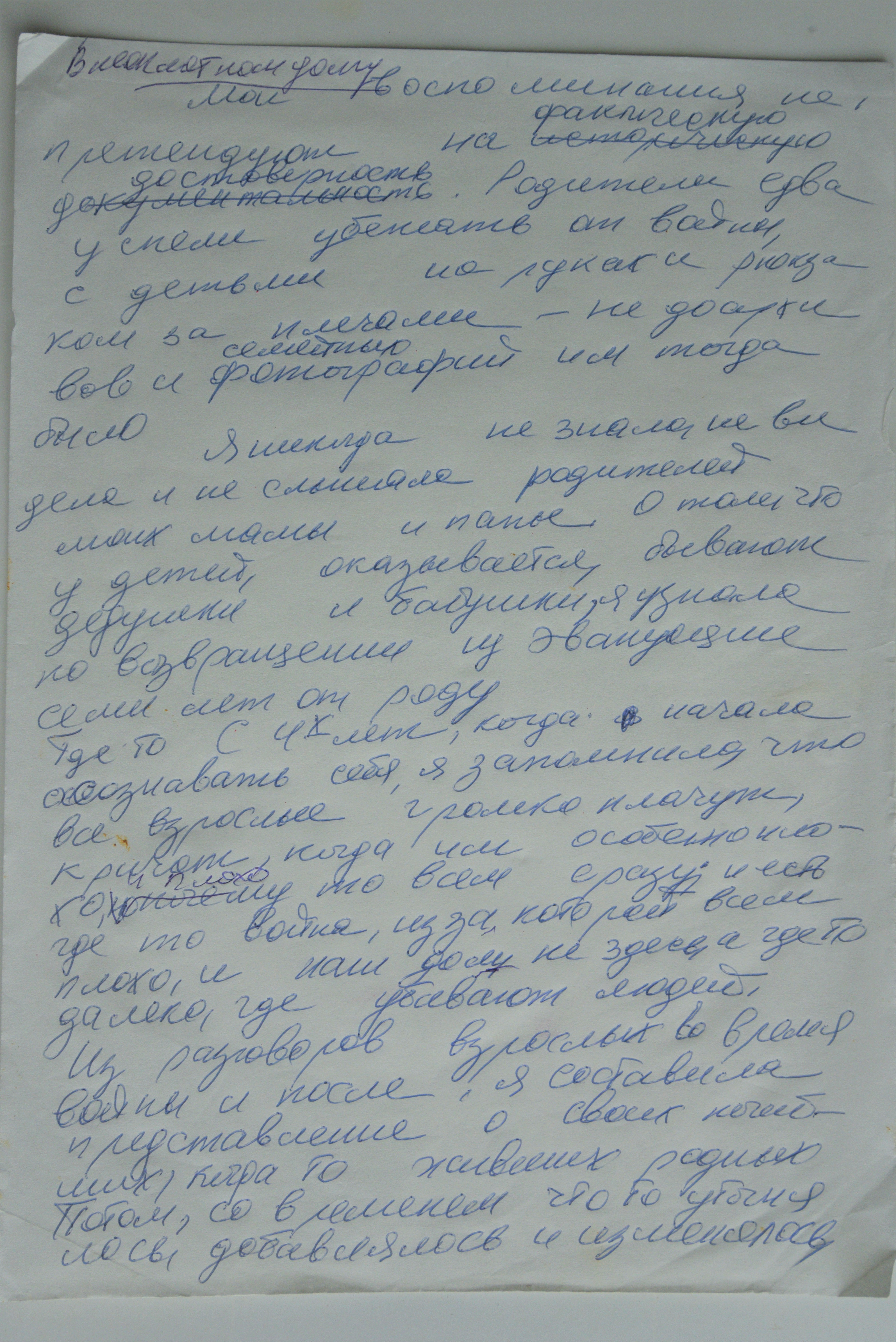

В неоплатном долгу

Мои воспоминания не претендуют на фактическую достоверность.

Родители едва успели убежать от войны с детьми на руках и с рюкзаком за плечами. Не до архивов и семейных фотографий им тогда было.

Я никогда не знала, не видела и не слышала родителей моих мамы и папы. О том, что у детей, оказывается, бывают дедушки и бабушки, я узнала по возвращении из эвакуации семи лет от роду.

Где-то с 4-х лет, когда начала осознавать себя, я запомнила, что все взрослые громко плачут, кричат, когда им особенно плохо, плохо всем сразу; и есть где-то война, из-за которой всем плохо, и наш дом не здесь, а где-то далеко, где убивают людей. Из разговоров взрослых во время войны и после я составила представление о своих погибших когда-то живших родных. Потом со временем что-то уточнялось, добавлялось и изменялось, потому что намеренно со мной разговоры не вели (о прошлом, разумеется) и на вопросы отвечали неохотно, потому как мои расспросы обычно оканчивались слезами и головной болью у мамы.

Несколько раз я, будучи взрослой, ездила на родину мамы, расспрашивала соседей и их детей. Я знаю точно, что могу гордиться своими родственниками и горько жалеть, что фашисты лишили их жизни, а меня жестоко обокрали.

По маминой линии мои предки Сякины – крестьяне из деревни Селец Могилевского района, что в 7 км от города по Бобруйскому шоссе. Я не думаю, что у них было другое занятие. У деда были 2 коровы и большой участок земли. Судя по тому, что они успели закопать в землю перед отправкой в гетто, и по рассказам, они были крепкие и далеко не бедные крестьяне. Дедушка Мойша (рыжий Мойше, так его звали) возил молоко на сборный пункт в город. Он и Тевье-молочник слились у меня в один образ. Он был крепок, хотя перед самой войной в Л-де его прооперировали, но дед быстро восстановился и работал. Он был не стар, где-то между 55–60 годами. Да и судя по имени (Рыжий) седины у него еще не было. Помню, в 70-х годах глубокий старик, сосед маминых родителей, никак не мог наглядеться на меня, видно искал черты деда у внучки, и говорил-говорил о том, какой дед был работящий и крепкий хозяин, и плакал от радости, что довелось ему увидеть внучку соседа, и все приглашал приезжать за картошкой по осени. Чтобы не забыть, добавлю, что другая глубокая старуха из деревни Селец тогда же вспоминала, что носили крестьяне в гетто еду деду с бабой. Не знаю, правда ли это. Как они смогли передавать через проволоку? Пусть это останется на совести рассказчицы.

У Сякиных был такой крепкий дом, что он сохранился до сих пор и стоит на старом месте с правой стороны шоссе, ведущего из Могилева в Селец. Сруб тот же, разве что дом немного подновился.

Про белорусов не знаю, но у евреев тогда было заведено уезжать на учебу в Ленинград. Вот и старший сын деда, Зяма, уехал и окончил там военно-механический институт, получил бронь, но ушел добровольцем на фронт и погиб под Ленинградом. У тети Ани, единственной оставшейся в живых из семерых детей деда, сохранилась фотография, где Зяма худощавый, подтянутый военный, офицер, вместе со своей молоденькой сестричкой. Он погиб где-то в 1942 году. Я думаю так, потому что мама и тетя Аня успели в эвакуации получить от него письмо, которое они так часто повторяли, что это врезалось в мою детскую память. «Сижу в окопе. Очень холодно, но через час будет жарко. Если больше писем не получите, значит не ждите их».

Дедушка, по-видимому, был широкой натуры простодушный человек. Во всяком случае, общительный, это точно. Он подружился со своими постояльцами-немцами, жившими у них в первую Мировую войну, и никак не мог поверить, что теперь немцы другие – фашисты... Бабушка была подальновидней. По словам дяди Наума, соседа Сякиных по деревне, она недоверчиво улыбалась в ответ на его уверения, что, может быть, все еще обойдется, и войны не будет. Разговор с ней у Наума происходил как раз в июне, накануне вторжения фашистов. Она, как все матери, беспокоилась о судьбах детей. Бабушка Рива была быстрой, ловкой, хлопотуньей. Дом держала в своих руках; соблюдала чистоту, порядок, аккуратность во всем доме и во дворе. Это отмечали соседи много лет спустя, когда многое уже было забыто за давностью лет... И моя мама, самая первая, старшая, 1911 года рождения, была такая же отличная хозяйка. Это помогло в эвакуации всем нам. Мы выжили благодаря маминой неисчерпаемой хозяйственности и крестьянским способностям. Помню много-много маленьких цыпляток на крыльце в Красноармейске, козочек, Зайку и Белку, моих подружек в большом хозяйственном подворье волжского городка, маму в синем сарафане и неизменной белой кофточке, всегда аккуратную и красивую. Мама училась мало, точно не знаю, сколько, как все старшие дочери в крестьянских семьях. Зато она умела буквально все, что надо, по дому и по хозяйству. 17-ти лет она ушла в город, жила, кажется, где-то на Подгорной, но недолго. Папа вскоре увидел ее впервые и больше не отходил от нее. Руку и сердце он приехал просить у родителей мамы в Селец на бричке. Это памятное в деревне событие не раз вспоминалось в семье и даже дошло до меня.

Они росли в разных семьях и в разных, как сейчас говорят, социальных условиях.

Папа, Соломон Абрамович Чертин, 1903 года рождения и, насколько я знаю, из купцов. Когда я уже училась в Л-де, папа (вдовец) приезжал в город ко мне и невзначай то и дело показывал мне окна то на Сенной площади, то в других местах города со словами: «Вот здесь я был в 1924 году» и т. д. Еще тогда были живы в г. Ленинграде (в 1955–1960-х гг.) его родственники. Запомнилась квартира дяди Вениамина на Мариинской площади с многочисленными зеркалами, хрусталем, редкими в те годы.

Папины предки были шорниками. В почете у них были меха и мануфактура. Когда папа брал в руки то или другое, он преображался! Куда уходила вечная печаль глаз? Они загорались радостью, а руки так ловко скользили по ткани и меху и гладили их поверхность.

Ходили разговоры о богатстве дедушки Абрама до революции, но все это шепотом. Папа учился до революции в помещении, где раньше (в 1860–1890 гг.) была 3-я мужская гимназия. Была ли там до революции гимназия или реальное училище, того не знаю. Но согласитесь, учиться в престижном учебном заведении могли только зажиточные, богатые евреи. Как бы то ни было, папа был из купцов, из Смоленска. Его родной брат Ефим и после войны жил в Смоленске. Горки под Могилевом тоже были частью достаточно разветвленного семейного древа моего дедушки Абраши. От всей недвижимости в Могилеве – по Комсомольской улице – у папы перед войной осталась только пристройка к двухэтажному дому, переданная в ЖАКТ №8, и он не мог много лет равнодушно проходить мимо своего родного дома, как и мама. Она так ни разу после войны не была в Сельце.

Вернемся к папе. Он был неразговорчив с детьми, о себе и о довоенной жизни не рассказывал, но его манеры, поведение за столом, грамотное произношение, умение быстро и легко считать в уме, даже, я бы сказала, некая барственность – говорили за себя. Он явно жил не в свое время. Он лишился матери в 26 лет – в 1929 году, и ее длинные черные косы лежали в шкафу отцовского дома. Моя старшая сестра боялась открывать дверцу шкафа и играть в той комнате. Папа много читал. До войны и после помнил по именам довоенных библиотекарей в г. Могилеве и называл мне их имена. Он хорошо знал историю города, любил его больше других городов и иногда в настроении рассказывал мне истории, подобные одной, особенно запомнившейся.

«Как-то Николай II поднимался по Виленской улице (папа иначе как ул. Лазаренко не называл ее) – на белом коне. С головы его слетела шапка, и в народе заговорили: "Раз шапка слетела, то и человек скоро слетит"».

Культпросветучилище папа иначе как «Бристоль» – гостиница для офицеров – не называл.

Женившись по большой любви, этот мягкий, грамотный, интеллигентный человек целиком попал под влияние молодой жены и ее семьи.

Я представляю теплый или жаркий июньский день 1941 года. Все дети, кроме Зямы – у дедушки в Сельце: тетя Рахиль из Шклова – с двумя детьми, тетя Аня, самая младшая, приехала из Мстиславля, где она преподавала биологию после блестящего окончания Витебского пединститута (с отличием), дядя Арон, третий по старшинству после Зямы и мамы – Розы, Ганя и Хоня – последние дети. Эти двое еще были совсем детьми, если сравнивать со старшими. Один из них, однако, уже работал бухгалтером, а второй еще учился в школе в 10-м классе или уже закончил, не знаю.

От них не осталось ничего, даже путного воспоминания. Сжимается сердце оттого, как я мысленно ставлю себя на место каждого из них в то трагическое время. И вот папа, воспитанный, вежливый, интеллигентный вдруг, с несвойственной ему решимостью, заявляет: «Мы уезжаем». Теперь уже никто не скажет, что и как ему отвечали, но мудрая бабушка своим материнским сердцем велела Ане ехать со старшей сестрой – помочь с детишками. Понимала, что папу мобилизуют, и мама останется одна. Как там дальше было, но с мамой поехала еще двоюродная ее сестра Гита – и тоже спаслась. После войны она вышла замуж за селецкого парня Бому Городнера. Он прошел всю войну, был шофером у больших военначальников, умер недавно, 2-3 года назад. Вся грудь у него была увешена орденами и планками от наград. После демобилизации он много лет работал на автобазе водителем автобуса Селец – Могилев. Как он мог каждый день ездить по дорогам детства, юности, по последнему пути по дороге в гетто своих родных и родителей?!! Наверно, фронтовая закалка сказывалась. Как там в Сельце у дедушки решались остальные судьбы каждого из большой семьи? Не знаю. Никто потом подробно не рассказывал мне. Но знаю, точно слышала: это были последние минуты общения перед расставанием навек жизнерадостной, умной, работящей, талантливой семьи так жестоко растоптанной захватчиками в своем родном доме.

Сестра Нина мне недавно рассказывала, при каких обстоятельствах мы эвакуировались. Могилев уже бомбили, и мы метались почему-то от станции Луполово до вокзала. Ей запомнился походный рюкзак за папиной спиной и в нем ключ от квартиры на Комсомольской 8. На вокзале случайно в толпе штурмующих паровоз увидел маму из окна паровоза то ли сосед по Сельцу, то ли знакомый. Он подал ей руку. В деталях сестра не помнит, что было дальше, но мы поехали. В товарняке, почти стоя. Кричали и плакали дети, и я, как им казалось, больше всех, требуя бытовые удобства. Были остановки, когда казалось, что дальше нас не повезут. Однажды отстала мама и чудом вернулась в свой вагон. Вначале нас отправили в Чувашию, потом в Саратовскую область – землю немецких колонистов. Город назывался Бальцер, но в 1941г. его срочно переименовали в Красноармейск. Папу отправили на фронт. Оттуда его демобилизовали в 1943 году безнадежно больным. Выхаживала и выходила его мама.

Теперь вернемся в Селец. Июнь–июль 1941 года. Люди работали в колхозе, как и прежде. Дедушка до прихода немцев, до последнего дня отвозил молоко в город. Он не представлял себе иной жизни – без привычной работы.

По рассказам очевидцев, немцы приказали продолжать работы в колхозе, а уже в сентябре (?!) евреев отправили в гетто.

Откуда-то в моей памяти сохранилась версия о том, что часть колхозников по заданию Советской власти успели со стадом дойти до Шклова, оттуда их вернули в Селец войска захватчиков. За достоверность не ручаюсь. Мертвые молчат, а живые рассказывают как хотят и что хотят.

Но одна из историй, услышанных в том же Сельце после войны, сохранилась в моей памяти навечно. Она о мудрости и справедливости народной.

Как-то днем к соседям-белорусам постучался еврей. Залман его звали. Изголодавшийся, измученный, он попросил поесть, чтобы идти дальше. Сосед налил ему тарелку супа, а сам побежал за полицаем. Тут же за домом Залмана расстреляли. Этот суп стал последним для еврея Залмана, а для его соседа – последним днем, когда его еще уважали в селе. С тех пор сельчане старались с предателем не иметь дела, обходили его дом. А несчастья преследуют его семью уже полвека: кто-то разбивается, другой болеет тяжко и т.д. и т.д. Возмездие за предательство срока давности не имеет.

Самым смелым, отчаянным до безрассудства был второй мамин брат – Арон. Он был студентом III курса геофака, когда началась война. Он погиб накануне освобождения Могилева, выполняя ответственное развед-задание партизанского командира Османа Косоева. Рассказывают разные люди и по-разному, но Арон точно был в концлагере. Он бежал и сумел попасть в партизанский отряд, что было непросто. Всякие люди ходили в лесах и выдавали себя за кого хотели. Его младших братьев, Ганю и Хоню, расстреляли фашисты. Я представляю, с каким сердцем он убегал из концлагеря, наверняка уже зная о судьбе родителей и братьев. Говорят, что до побега немцы использовали его как переводчика, конечно, до поры до времени. Значит лучших переводчиков у них не было?! Якобы у Арона был тогда пропуск, и он пользовался доверием как хороший переводчик. Не знаю, можно ли этому верить, но несколько раз слышала, что он ходил по Сельцу даже днем, и никто не осмеливался его выдать. Так велик был авторитет семьи? Или сказывался страх перед человеком, потерявшим всех родных, очень хороших и честных, – вчерашних соседей, друзей? А может быть, его просто жалели, уважали? Или боялись – знали, что он бесстрашен и отчаянно смел.

В те годы, благодаря Константину Симонову, власти поощряли всякие комиссии и проверки по военно-патриотическому воспитанию. Я неоднократно бывала в Белыничском районе – месте дислокации отряда Османа Касаева. В кондитерской райцентра за прилавком стоял человек, явно не славянской внешности – то ли казах, то ли узбек. Судя по его возрасту, он воевал в этих местах и остался после войны. Белорусская белыничская земля стала ему родной. Когда я спросила его об Ароне, он заплакал навзрыд и ничего не смог рассказать мне толком. Он назвал мне имя начальника разведки отряда. Помню только его фамилию – Попов. Он был тогда зав. Ленинским РОНО. Тот рассказал мне об Ароне, о том, как Арон любил петь, и какие красивые песни, очень грустные, он пел своим товарищам. Попов несколько раз подчеркнул: «Это был очень смелый человек. Он спешил успеть отомстить за смерть родных. Он был безотказным. не знал страха и передышки». Оттого и погиб... Он пошел на внеочередное задание, выполнил его и глубокой ночью пришел в дом, где партизаны останавливались перед возвращением в отряд. Таков был маршрут разведчика. И как раз в эту ночь дом окружили немцы. Почему? Кто-то выдал или случайно? Об этом мне Попов не рассказывал. Он сказал, что партизаны отстреливались до последнего патрона. «Мы немного опоздали», – сказал Попов. Арон застрелил себя сам последним патроном. Револьвер еще дымился в его руке, направленный в сердце, когда подоспела помощь.

Так погиб Арон Сякин, последний из маминых братьев. До 1943 года он все-таки успел отомстить убийцам своей семьи. Имя Арона Сякина есть в книге Памяти. Посмертно он награжден орденом, кажется, За боевые заслуги. Его имя есть на партизанской могиле в лесной деревушке Белыничского района. Очень жаль, что я там так и не побывала.

Только в 1950 году нам выделили комнату в сыром барачном помещении на Кавалерийской улице. Мама моя долго болела. Она так и не оправилась от душевной травмы и умерла в 1952 году 16 апреля. Несмотря на болезнь, она работала до последнего дня, пока могла держать иголку в руках. Мы с отцом осиротели, но мой мягкий, нерешительный, интеллигентный папа взял на себя всю тяжесть воспитания девочки. Он не хотел для меня мачехи, а себе он так и не стал искать жену. Он жил вдовцом еще 7 лет, пока я не определилась в жизни.

Он был и остается для меня примером человеческой порядочности, честности, высокой душевной культуры. Я благодарна ему за то, что он дал мне возможность самостоятельно выбрать путь в жизни и не сломал меня, оставшуюся сиротой в переходном возрасте (12–13 лет). Понимая, как много значит для меня наш учитель литературы (Шульман Михаил Иосифович – Шумов – белорусский писатель, автор книг на еврейские темы), папа общался с ним на темы обо мне и о моем образовании. Я и получила его в Ленинграде в соответствии со своими склонностями и интересами. Но это уже другая история.

Я намеренно не пишу дальше о себе, потому как свой рассказ посвящаю памяти всех погибших, перед которыми мы все в неоплатном долгу. Их постигло самое жестокое массовое истребление, какого до тех пор еще не знала история. Они ушли, завещав нам жить и быть честными достойными людьми.

Пепел безвинно погибших еще долго-долго будет блуждать по земле и будить совесть и разум будущих поколений. В это хочется верить, иначе как жить нам, потомкам?